«Золотые умы Алтая»: экосистема идей, визуального языка и подростковой увлеченности

Город Бийск — крупнейший наукоград России — на два дня весны стал центром притяжения для тех, кто мыслит широко, рассуждает логически и готов решать нетривиальные задачи. Здесь состоялся финал 3-го сезона турнира “Золотые умы Алтая”, который впервые стал по-настоящему единым, выстроенным, цельным пространством смыслов, визуальной культуры и интеллектуальной энергии.

Мы ушли далеко от олимпиады. Да и образовательным проектом это уже нельзя назвать. Турнир превратился в полноценную экосистему. Здесь подростки не просто решают задачи — они проживают опыт командного взаимодействия, чувствуют вовлеченность и осознают: «Я — часть чего-то важного».

Формат, за которым стоят люди

Однако, сначала немного сухих цифр. Они послужат отражением масштаба и помогут сформировать общую картину:

● 211 школьников

● 55 команд

● 2 отборочных тура онлайн (сентябрь и октябрь 2024 года)

● 2 офлайн-дня финала в Бийске (1 и 2 апреля 2025 года)

На первый взгляд все четко. Однако за этим стоят — не только формальные “эксельки”, дедлайны и бесконечные согласования. За этими цифрами — люди: мысли, споры, попытки сделать лучше, глубже, честнее. Не для отчёта, а для участников. И в какой-то момент — для себя тоже.

Я не считаю этот проект «PR-кейсом». Это слишком сухо и не отражает действительности. Я считаю его коллективной попыткой создать пространство, в котором хочется думать, чувствовать, пробовать. Без давления. С уважением.

AI не как угроза, а как союзник

Тематика финала — искусственный интеллект — встроилась в события турнира не как угроза или теоретический модуль, а как органическая часть архитектуры. Маскот, созданный с помощью нейросетей, получил имя (его выбрали и придумали школьники), стал визуальным персонажем, живым ироничным спутником турнира.

Он был в лазерной проекции на церемонии открытия. На анимациях, на стендах и в фото-точках, на стикерах, которые участники с удовольствием расклеили на рюкзаках и телефонах. Он стал символом — и неотъемлемой частью среды.

Единый визуальный код: то, что чувствуется

С каждым годом все мы больше убеждаемся: визуальный язык — не декорация. Это часть смысла. Именно он удерживает интерес между этапами, помогает турниру не раствориться в потоке событий, а оставаться в памяти, узнаваемым и цельным.

«Наша задача заключалась в том, чтобы визуальный код турнира не просто сопровождал событие, а создавал целостное впечатление — во время, до и, самое главное, после окончания официальных мероприятий. Визуал должен быть смысловым. Только так формируется узнаваемость, и проект становится средой, а не событием на два дня», — отмечает Виолетта Пятакова, бренд-менеджер турнира.

Пространство, в котором ты важен

Мы сознательно не ограничивались программой и заданиями. Финал был выстроен как живая среда: с навигацией, квестами, QR-точками, робо-рукой, профессиональной съемкой и фото зонами. Всё это — не ради красоты, а ради вовлеченности, интереса, ощущения свободы и уважения к интеллекту участника.

«Когда финалисты начали выкладывать истории раньше, чем мы успели сделать пост в соцсетях, я поняла: да, мы попали в точку. Атмосфера сработала и оставила свой след в душе и умах наших школьников», — вспоминает Анастасия Оганян, event-менеджер турнира.

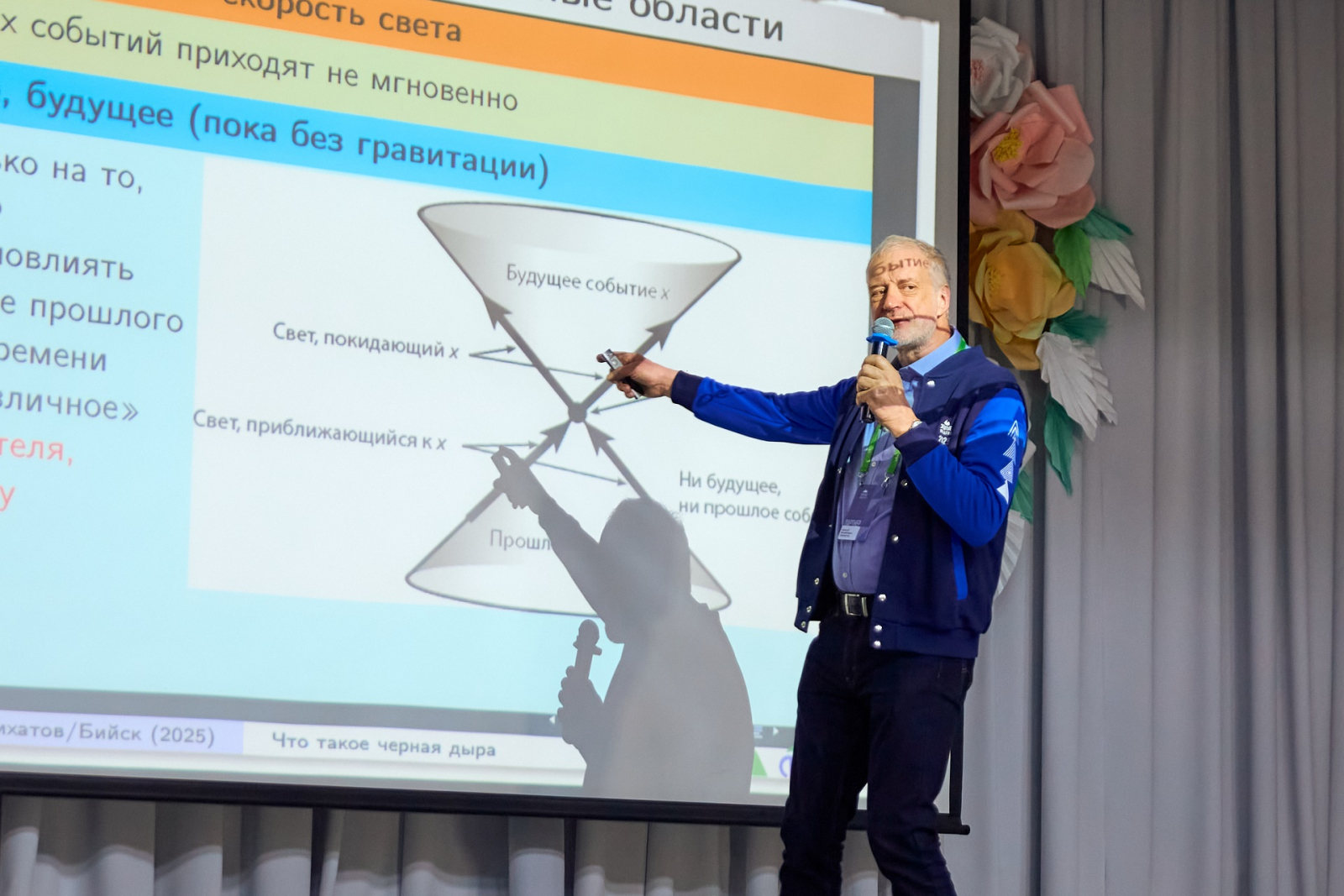

Спикеры, которых слушают без принудиловки

Сцена финала — не декоративная часть. Это ещё одна точка роста. В этом году перед участниками выступили три спикера. На этапе становления турнира подумать о таком было сложно, но сейчас это то, что делает турнир вовлекающим. В этом сезоне задавал тон - Алексей Семихатов, учёный, превращающий математику в живой ироничный язык. Он стал постоянным другом и партнером турнира, который искренне болеет и переживает за наших школьников.

Максим Русаков, руководитель направления IT-решений Группы SRG. Он поделился опытом внедрения ИИ в повседневную среду, а также тем, как сегодня данный инструмент оказывает влияние на разработки.

Виталий Лазо, российский альпинист-высотник, ски-альпинист, фрирайдер, «Снежный барс». Его выступление было выстроено на важности поддержки, командного духе, а также мотивации и воле к победе. Порой последнее напрямую связано с преодолением себя.

Их слушали — не потому что «надо», а потому что интересно. Каждый из выступающих смог затронуть собственные темы, которые вступили в резонанс с мыслями и желаниями у подростков. Бурные дискуссии после окончания каждого из выступлений - наилучшее подтверждение, что попали в точку.

Интерес, который возник органично, без купюр

Нам не пришлось тратить ресурсы на искусственное привлечение внимания к турниру. Всё, что произошло в медиаполе, — это следствие содержательности и глубокой вовлеченности.

Сухие цифры показывают, что в период с 1 по 3 апреля в открытых источниках появилось:

179 публикаций:

● 17 оригинальных материалов в СМИ (ГТРК «Алтай», Минобр региона, «Алтайская правда» и многие другие),

● 27 перепечаток,

● 72 поста в соцсетях,

● 63 публикации в собственных каналах.

Платного продвижения в СМИ не было. Все же, у нас некоммерческая организация.

Однако, мы повышали интерес через digital каналы, но очень точечно. Начали подогревать интерес за месяц до проведения турнира. Региональность, которая у нас была выбрана: Алтайский край, Республика Алтай. Наша целевая аудитория: школьники, родители, преподаватели. Акцент был сделан на повышение информирования и переход в наши официальные аккаунты в социальных сетях. В результате за месяц мы получили:

● +131 подписка на Telegram-канал,

● более 2 тысяч визитов на сайт турнира,

● глубина просмотра страниц — от 38 до 44 секунд,

● охват составил более 440 тысяч человек.

Мы попали в свою аудиторию — не по принципу «охват любой ценой», а нашли нужную точку интереса.

Что остается после

Главное, что остается — не цифры и не фотографии. Ключевое - понимание: интеллект может быть интересным, уместным. Не только в школе и олимпиадах, но и в жизни. Это уже не просто задача проекта — это результат, которым можно искренне гордиться.

Мы прожили этот опыт. Местами — на нервах. Иногда — на энтузиазме и кофе. И да, остались забытые фразы, которые не сказали, как было запланировано, нерадивые подрядчики, и тот самый чек-лист «на доработку». Однако, атмосфера, чувство причастности к важному проекту и горящие глаза участников — это то, ради чего всё делалось. Все это, по моему мнению, лучшая метрика из всех возможных.